Elle est là la ritournelle enflammée de nos débuts d’été. Elles sont là les images que l’on oublie volontiers lorsque l’humidité de l’automne les efface. Elles sont là les unes qui déferlent sur nos écrans avec la liste des espaces de notre planète noircis par des flammes incontrôlables. Dérèglements climatiques, monoculture forestière, comportements irresponsables, qui provoque ces méga feux ? On fait le point.

La fumée du désespoir se déploie et notre fragile optimisme se recouvre d'une épaisse couche de cendres. En dehors de quelques formules tristement poétiques, notre impuissance face aux incendies multiples, en France et ailleurs, est totale. Sans prétendre à l'exhaustivité macabre, citons tout de même les mégafeux canadiens en première ligne. Comme en 2023, le désastre est total. On compte 3,5 millions d'hectares brûlés depuis le début de l'année 2025, soit plus de 350 fois la superficie de Paris. Chez nous en France, 2 000 hectares ont été touchés par un incendie près de Narbonne, dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 juillet et ces jours-ci encore le scénario apocalyptique était presque complet lorsque l’aéroport de Marseille-Provence a fermé et que les flammes s’apprêtaient à s’inviter dans l’une des plus grandes villes de France. Avec le mistral, elles ont déjà détruit plus de 750 hectares. Météo France a classé l’arc méditerranéen en risque incendie “élevé” ou “très élevé”, un été à haut risque se profile... Mais qu’y a-t-il à l’origine de tout cela ?

Lorsque le sage montre le feu, l'imbécile regarde le doigt

Prenons d'abord quelques minutes pour prévenir un premier incendie intellectuel. Le feu n'est pas le méchant du film, c’est peut-être même le contraire.

Le feu fait partie et a toujours fait partie de la vie de la forêt. À l'instar de ses copains mal aimés comme les parasites ou les intempéries, le feu est un élément essentiel de la vie d'une forêt. Regardez dans le rétroviseur et vous constaterez comme que de nombreux épisodes de méga feux ont déjà eu lieu dans le passé. Sans nous donc. Le feu - naturel entendons-nous - est une sorte de Didier Deschamps qui propose à Giroud d'être remplacé par la nouvelle génération : ça fait un peu mal mais c'est nécessaire pour conserver une équipe fringante.

Grâce à ces épisodes, la forêt s'adapte et devient donc plus résiliente. Les essences plus résistantes résistent et une nouvelle page de forêt peut à nouveau s'écrire.

Rallumez la flamme mais pas trop non plus

Le feu en tant que tel n'est donc pas le problème. Ce qui pose problème, c'est lorsque notre civilisation moderne ajoute son grain de sel.

Les récents événements ne sont pas de nature à renouveler progressivement et naturellement les forêts comme expliqué ci-dessus. Aujourd'hui, tout se déroule dans un laps de temps très court, les épisodes reviennent à plus hautes fréquences, les surfaces et dimensions atteintes sont beaucoup plus importantes et enfin à l'image de l'exemple canadien, il nous est de plus en plus difficile de les arrêter. Tout s’emballe. Selon François Pimont, ingénieur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, les incendies pourraient doubler voire tripler en France avec un réchauffement de 4 °C.

Et tout ça on sait, en partie au moins, l’expliquer.

L'étincelle du mal

Alors oui, c'est terrible à dire mais à la base il y a souvent Lucien qui a oublié les braises de son barbecue ou Nico qui a cru que son mégot de cigarette s'auto-détruirait avant de tomber sur le sol. “En France, 90 % des départs de feu sont dus à l’homme, les 10 % restants étant causés par la foudre” nous dit le ministère de l’Agriculture, sur son site internet. Désespérant d'écrire ça en 2025, de sentir la rupture qu’il y a entre nous et l’autour-de-nous, qu’il y a nous et “la nature”, élément extérieur, tapisserie de nos journées que l’on peut décider de changer quand on s’en lasse. Les transformations éducatives et culturelles qui sous-tendent ce point sont abyssales et cruciales.

Allons chercher les racines de tout ça dans une direction non moins vertigineuse.

La crise climatique. Il faudrait 8 thèses et une armée de chercheurs pour tenter d’expliquer clairement comment les dérèglements climatiques actuels impactent nos équilibres et favorisent, notamment, les départs de feux.

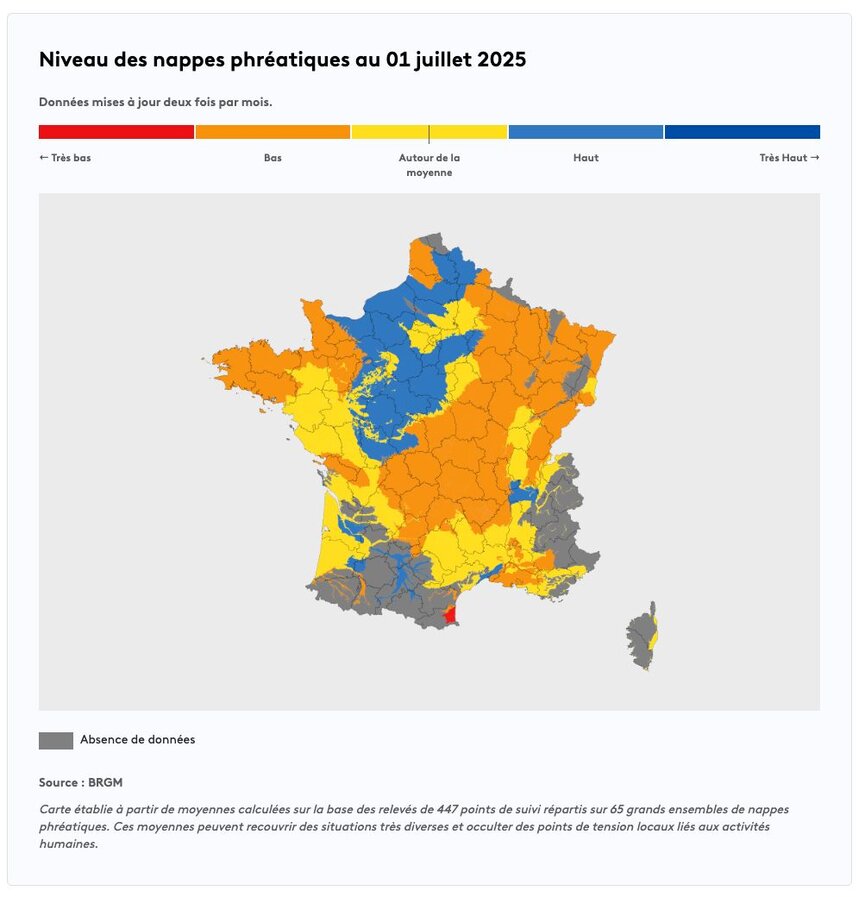

Aujourd'hui les épisodes de sécheresse plus précoces, plus fréquents laissent des nappes phréatiques à moitié vide et donc des sols et des forêts secs et favorisent donc des feux très tôt dans l'année. Cet été 2025, la ressource en eau présente "déjà une situation préoccupante", selon la ministre de la Transition écologique (mais alors, madame la Ministre, pourquoi défendez-vous une loi qui autorise l’implantation de mégabassines accaparant les ressources en eau au profit de l’agriculture intensive ?). Franceinfo et le BRGM ont d’ailleurs mis sur pied une carte permettant de suivre l'évolution de nos réserves souterraines en eau.

La boucle de rétroaction négative est bien huilée : la crise actuelle menace nos forêts, ces mêmes forêts, en moins bonne santé, captent moins de carbone, se dessèchent, les branches hautes, les bouts des branches meurent, avec l'appauvrissement de la biodiversité, insectes et autres dégradeurs ne dégradent plus autant les feuilles mortes du sol, tout cela crée des allume-feu d'enfer, etc.

Des exemples comme ça, on en a à la pelle. L’année dernière, en Sibérie et dans l’Extrême-Orient russe, un million d’hectares sont partis en fumée. Une zone où la fonte du permafrost accélère franchement les choses. La tête vous tourne ? La mienne aussi, beaucoup trop. Concentrons-nous donc sur une raison "à échelle humaine" (pas sûr cependant que cela apaise nos migraines existentielles).

Gestion de nos forêts : c’est là que le bois blesse

Prenons l'exemple de la France. Selon un récent rapport IGN, 85% de nos forêts sont issues de régénérations naturelles et/ou de repousses de taillis, et 15% de plantations. Si l’on prend l’exemple de l’année 2022, 60 000 hectares de forêt ont brûlé donc 40 000 se situant dans les Landes. Et ce n’est pas un hasard. La forêt des Landes et ses pins maritimes représentent aujourd'hui la plus grande forêt artificielle de notre pays, destinée à fournir la grande quantité de bois (palettes, charpentes, papier) dont nous avons besoin pour vivre.

Le revers de la médaille, c’est que ce type de forêt est en fait beaucoup moins résiliente qu'une forêt naturelle. Ses essences sont moins résistantes et surtout, pour maximiser la rentabilité, on opte pour une gestion industrielle où les arbres sont alignés en rangs d'oignons, la végétation basse est supprimée pour faciliter le passage des machines, une seule essence est privilégiée… Conséquence directe : ces monocultures deviennent de véritables bottes de paille prêtes à s'embraser au moindre pet de travers.

Ruée vers l’eau

N'hésite pas à ressortir ton joli schéma - très mal colorié ceci dit - réalisé en 6ème sur le cycle de l'eau. Madame Astoul n'était peut-être pas concentrée ce jour-là et a omis de préciser que les nuages et pluies issues de l'évaporation de l'eau océanique ne représentent en fait qu'un tiers des précipitations. Le reste... oui, vas-y dis-le avec moi : c'est la forêt.

L'évapotranspiration des arbres fournit aujourd'hui deux tiers des précipitations. Fou, non ? Mais encore une fois, il faut différencier la forêt naturelle, à plusieurs étages, de la monoculture industrielle. Dans une forêt où les essences sont variées, les différentes tailles d'arbres permettent à l'eau apportée par le vent de s'intégrer à des petits circuits fermés au sein même de de la forêt, et l'évaporation est limitée par la canopée. Rien à voir avec la monoculture, géant mur uniforme de petites allumettes prêtes à cramer les unes après les autres. Balade toi dans une forêt "abandonnée" et dans une plantation de peupliers tu sentiras la différence d'humidité.

Si tu veux aller plus loin dans les raisons, regarde les documentaires sur les forêts de conifères de l’hémisphère nord. Là-bas, et ailleurs, les arbres libèrent des petites molécules qu’on appelle les terpènes et qui ont la capacité - en dehors de les protéger de maladies et autres parasites - de condenser l’humidité et de former des nuages à l’origine de précipitation.

Pour boucler la boucle, rappelons à l’ensemble des députés et députées qui ont voté pour la loi Duplomb que la forêt, elle, sait très bien stocker l'eau. Et beaucoup plus équitablement que les méga-bassines par exemple.

Bifeurcation totale

Dans la famille des mauvaises idées, prenons l'exemple des énormes cloisonnements testés en France, ces zones de vide, qui sont censées bloquer la propagation du feu... Chaque année, l'espace est agrandi, chaque année le vent et les éléments finissent par enjamber le pare-feu. Essaye encore. Ou plutôt n'essaye plus.

N'essaye plus d'utiliser le même logiciel. Aujourd'hui on paye le prix de choix non réfléchis, notamment au moment du remembrement agricole des années 1970 qui a aspiré avec lui bocage et mares, utiles lorsqu’il s'agit de stopper la progression d’un incendie. La question à poser aujourd'hui est bien une question de fond sur la gestion de nos forêts et les nouvelles plantations.

Vous allez me dire : c'est simple, on arrête les monocultures et on plante pour recréer des zones humides, des îlots de biodiversité, pour restructurer des sols appauvris et asséchés. Oui. Mais non. Lorsque le gouvernement décidait fin 2020 d'un plan de relance pour les forêts de 200 millions d'euros, on s’est réjoui, Emmanuel a même crié qu’on planterait 1 milliard d’arbres… Et puis on se rend compte que 87% des financements ont servi à planter des monocultures, et puis on écoute les assos qui s’y connaissent, comme Canopée, et on réalise qu’en local, l’herbe n’est ni verte ici, ni dans le pré d’à côté.

Une forêt n'est pas une suite de calculs comme on voudrait nous le faire croire avec les compensations carbone aujourd'hui largement questionnées, une forêt n'est pas un petit tableau excel qu'on peut couper-coller à un autre endroit sans aucun impact environnemental. Résoudre un problème avec les méthodes qui ont elles-mêmes créé ce problème. Error 404.

La compétition tri, la coopération crée

Les solutions, les vraies par pitié.

Avant tout, faire confiance en l’intelligence des principaux intéressés pour faire le job. Les arbres ont survécu pendant 350 millions d’années. Pourtant, dans notre époque moderne, il est de plus en plus fréquent d’entendre que les forêts ont besoin de nous pour rester en bonne santé, s'adapter, se développer... Mais elles savent le faire tout ça ! Certes sur des échelles de temps beaucoup plus long, mais c’est justement là qu’il faut que notre cerveau change radicalement d'approche. Pourquoi continue-t-on de dépenser beaucoup d'argent et de multiplier les interventions en forêt pour faire venir de nouvelles essences et trafiquer nos forêts plutôt que de faire confiance en leur résilience millénaire ?

Malheureusement, l'être humain - comme à peu près partout - est doté d'un cœur interventionniste et beaucoup trop envahissant, même sous couvert de vouloir “protéger” les forêts, qui nous protègent et nous abritent depuis l’apparition du premier homo.

Autre sujet, la régénération naturelle. Pratique largement discutée, elle est une ouverture évidente vers un futur moins noir où on laisse la forêt se développer à son rythme. La méthode de la Régénération Naturelle Assistée, née d’un contexte de famine au Niger en 1984 et imaginée par l'agronome australien Tony Rinaudo et désormais généralisée à de nombreuses régions du globe, où on décide de prendre soin des forêts.

Baptiste Morizot et d’autres sont aujourd’hui des porte-voix d’une vision différente de nos forêts, où la division humain/nature n’est plus apparente et pensée et action se répondent sans cesse.

En parallèle de l'immense combat de la justice climatique, il nous faut soutenir les élus et forestiers vers une nouvelle direction où la forêt devient synonyme du maintien d’un couvert continu, de production de bois, d’accueil du public, et de protection de la biodiversité et des services écosystémiques.

Ce n’est pas nouveau, mais retrouver le lien et l’entraide comme ADN du vivant, ça fait du bien. Nous devons apprendre humblement - du mot humus “terre” - de l'écosystème de la forêt et de son intelligence. Et il réglera ses comptes avec le feu, sans nous, tranquillement.