38°C en juin, des pics à 40°C en août, des dizaines de départements placés en vigilance canicule… Impossible de passer à côté : il fait très chaud. Très chaud. Et pour certaines populations, c’est encore pire. Car la canicule n’est pas seulement la face visible du réchauffement climatique : c’est aussi un révélateur et un amplificateur d’inégalités. On vous explique pourquoi.

Les « îlots de chaleur urbains » : quand l’été fait froid dans le dos

En ville, tous les habitants ne sont pas égaux face aux fortes chaleurs. Selon le Haut Conseil pour le Climat (2023), les personnes âgées, les enfants et les ménages modestes sont particulièrement vulnérables. L’Insee le confirme : « Les personnes les plus modestes vivent aussi dans les logements les plus exposés à la chaleur ». Mais pourquoi ?

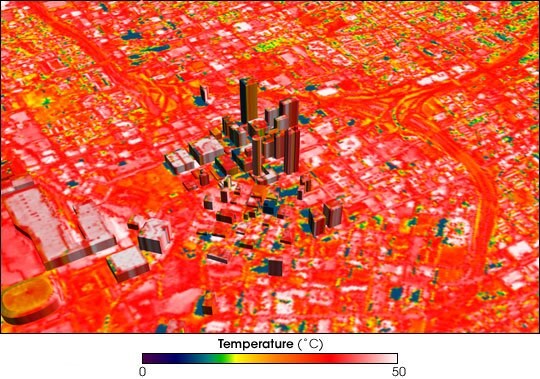

C’est scientifique : plus un quartier est dense, minéralisé et dépourvu de végétation, plus il emmagasine la chaleur. Béton, bitume et goudron absorbent et retiennent la chaleur, tandis que les immeubles bloquent la circulation de l’air.

Ce phénomène s’appelle « l’effet d’îlot de chaleur urbain » (ICU) : un dôme d’air plus chaud qui recouvre la ville, créant un écart notable de température avec les zones périurbaines ou rurales voisines.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, la nuit n’est pas synonyme de répit : lorsque la campagne se refroidit, la ville libère peu à peu la chaleur accumulée dans ses bâtiments et ses voiries, maintenant une température élevée toute la nuit.

L’Insee précise que cet effet varie selon la qualité des logements, l’activité humaine et la présence de végétation. Dans les villes où les populations aisées vivent en périphérie, ce sont donc souvent les plus modestes qui souffrent le plus de la chaleur, comme à Lyon, Marseille, Montpellier, Nice ou Strasbourg.

Dans d’autres villes comme Paris, Bordeaux ou Nantes, où populations aisées et modestes cohabitent dans les centres-villes, les îlots de chaleur touchent tout le monde. Mais les plus modestes pâtissent davantage : leurs logements sont souvent plus petits, moins bien isolés, et dépourvus de climatisation. Sans oublier qu’ils n’ont généralement pas les moyens de fuir la ville pendant les vagues de chaleur, contrairement aux foyers plus aisés.

Pas de clim pour tous

L’Observatoire des Inégalités est formel : notre niveau de vie détermine notre capacité à contrôler la température de notre logement. En été, 37 % des ménages les plus modestes disent subir une chaleur excessive, soit deux fois plus que les ménages aisés.

Selon l’ADEME, un quart des foyers français possède une climatisation, avec de fortes disparités :

- 31 % des propriétaires de maisons individuelles en sont équipés, contre seulement 20 % des habitants de logements collectifs.

- 37 % des professions libérales, cadres et professions intellectuelles supérieures disposent d’une clim, contre 19 % des personnes sans emploi ou inactives.

Et quand on n’a pas d’abri…

Non, Charles, la misère n’est pas moins pénible au soleil. Bien au contraire.

En été, les personnes sans domicile fixe s’exposent aux fortes chaleurs, souvent sur un bitume qui emmagasine la chaleur et la restitue toute la nuit.

Alors qu’en hiver, trouver une place dans un centre d’accueil est déjà un combat, en été, c’est pire encore. La « politique du thermomètre » fait que les aides et le nombre de places d’hébergement diminuent à la fin de l’hiver. À cela s’ajoute des moins grandes disponibilités des dispositifs comme les mairies ou les centres d’accueil de jour qui passent en horaires réduits.

Cette exposition prolongée aux fortes chaleurs fragilise leur système immunitaire, provoque déshydratation et insolation. On estime que 30 % des décès de personnes à la rue surviennent entre juin et septembre.

Une chaleur à crever… littéralement

Oui, avoir chaud, ce n’est pas simplement très désagréable : c’est dangereux, voire mortel. Santé Publique France décompte 5000 décès liés à la chaleur, dont une large majorité chez les plus de 75 ans, sur le seul été 2022. Entre 2014 et 2022, on compte 33 000 décès liés à la chaleur, dont 23 000 chez les seniors.

Pourquoi sont-ils plus exposés ? Avec l’âge, la capacité du corps à réguler sa température diminue, et les sensations de chaud ou de soif s’estompent. À cela s’ajoutent la mobilité réduite, l’isolement, et des logements souvent inadaptés.

Il n’y a pas de « sots métiers », mais des « chauds métiers »

France Stratégie a identifié 23 métiers les plus exposés aux conséquences du changement climatique : agriculteur·ices, travailleur·ses du bâtiment, personnel de sécurité (police, armée, pompiers), boulanger·es, cuisinier·es, personnels soignants, et plus largement tous celles et ceux dont le travail s’effectue principalement en extérieur.

Ces métiers sont souvent exercés dans des conditions précaires (intérim, courts CDD) et faiblement rémunérés. À cela s’ajoute un autre facteur d’inégalité : on note que les femmes sont surreprésentées dans les CDD inférieurs à 3 mois, et se retrouvent plus fréquemment dans des situations de vulnérabilités face aux fortes chaleurs.

Aujourd’hui, en France, les protections légales contre la chaleur au travail sont quasi inexistantes. Par exemple, il n’existe pas de seuil de température au-delà duquel un employeur serait dans l’obligation de suspendre l’activité de ses salariés. Super.

Dans un monde où les températures ne redescendront pas, où les étés seront toujours plus brûlants, n’oublions pas que nos défis ne sont pas seulement environnementaux, mais aussi sociaux. Il ne s’agit pas uniquement de « mieux supporter » les épisodes de canicule, mais d’être capables de le faire collectivement, et surtout… Équitablement. La justice climatique, c’est aussi ça.