Le Front Populaire 1936, raconte un peu ?

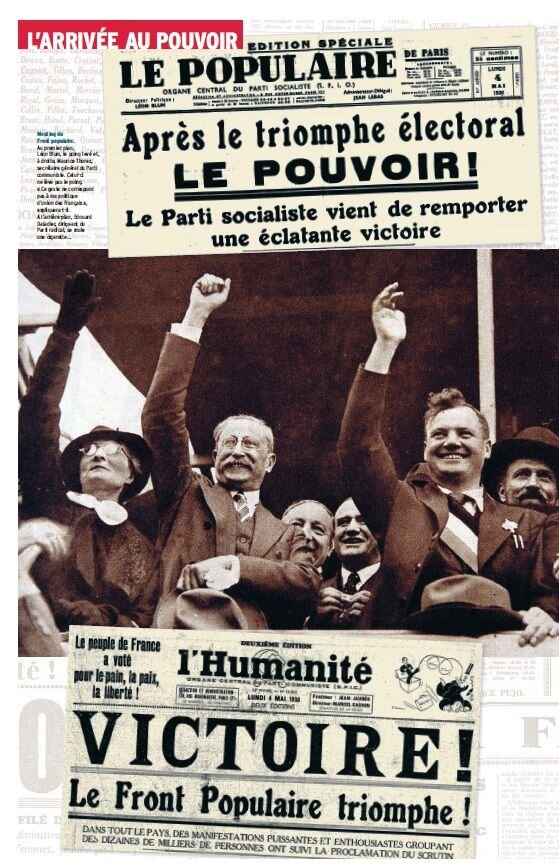

C’est quoi le Front Populaire ? Si tu n’as pas le temps parce que tu dois aller tracter dans les rues, on te résume tout en deux phrases : le Front Populaire fait référence à un rassemblement des forces de gauche (socialistes, communistes et radicaux) qui a permis en 1936 de prendre le pouvoir et de mettre en place des mesures sociales dont nous bénéficions encore aujourd’hui. Si au contraire tu aimes qu’on te raconte des histoires, voilà la version longue.

1933 : les extrêmes en embuscade

Un peu de contexte : en 1933, l’ambiance dans notre pays n’est pas folle. Sous la 3ème république, les gouvernements se succèdent, la crise est partout. On dénombre plus de 300 000 chômeurs et les grèves se multiplient. La goutte qui fait déborder le vase, c’est l'affaire Stavisky.Une crise politico-économique survenue après le décès mystérieux d’un certain Alexandre Stavisky, un homme accusé de multiples fraudes.

Cette affaire devient vite symbolique d’un régime instable, qui plus est soupçonné de corruption. Un certain Léon Daudet publiera au début de l’année 1934 un article intitulé “Camille Chautemps, chef d'une bande de voleurs et d'assassins”. Camille Chautemps, c’est le président du Conseil, on l’accuse d’avoir ordonné l’élimination de Stavisky pour couvrir son beau-frère. Conséquence : sa chute. Puis celle de Daladier qui n’aura pas tenu plus longtemps, quelques jours, du 30 janvier au 7 février 1934.

Bref, tout ce scandale alimente un “Tous Pourris” sur lequel surfe allègrement l’extrême droite de l’époque. Les Jeunesses patriotes, Solidarité française, Action française ou encore des organisations d'anciens combattants, toutes se mettent en ordre de bataille contre le régime parlementaire. Le 6 février 1934, une manifestation antiparlementaire est organisée dans la capitale, devant la Chambre des députés par ces mouvements de droite et d’extrême droite contre la corruption et le gouvernement Daladier. Et là, ça tourne au drame, pour empêcher les manifestants d’envahir le Palais-Bourbon, la police tire. Bilan : une quinzaine de morts et des centaines de blessés.

Le déclic à gauche se prend des claques

A l’image, beaucoup moins violente, de la dissolution annoncée par le président le 9 juin dernier, cet événement est un électrochoc pour le reste du pays. On réalise soudainement l’imminence d’un gouvernement fasciste en France, et le reste de l’Europe (en Allemagne, Italie) est une alerte réelle allant dans ce sens. Ce climat de peur crée alors le terreau d’une union à gauche.

Si aujourd’hui la France Insoumise et le PS semblent légèrement distants, sachez qu’en 1934, Thorez du parti communiste (PCF), considère alors les socialistes de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) comme des « ennemis ». Autant vous dire que l’union, malgré l’électrochoc du 6 février, est loin d’être encore acquise. Un certain « Front commun contre le fascisme » avait d’ailleurs été créé en 1933 par Gaston Bergery, mais sans grand succès.

Et puis, les gens

La foule est dense en ces 9 puis 12 février 1934. En réaction à la catastrophe du 6 février, des manifestations populaires pressent les responsables de la SFIO (grosso modo le PS de l’époque) et du PCF à signer un accord, et c’est ce qui arrive en juillet 1934. En plus de ces élans franco-français, l’URSS demande aux partis communistes de faire alliance avec les bourgeoisies nationales contre le fascisme, craignant notamment l’ombre grandissante de l’Allemagne Nazie.

Et là, tout s'enchaîne, le PCF propose d’abord à la SFIO, ce qu’il appelle “un pacte d'unité d'action”, puis un meeting commun est organisé devant une masse impressionnante, puis le pacte est signé. Il contient les grandes lignes de la lutte contre le fascisme et met en ordre de bataille les équipes pour entrer en campagne.

Un point intéressant : le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Créé par l'ethnologue Paul Rivet (de la SFIO), le physicien Paul Langevin (tendance communiste) et le philosophe Alain (proche des radicaux), cet organe de surveillance se révèle très populaire et également un premier levier de victoire politique, puisqu’il permet notamment à Paul Rivet de gagner la mairie de Paris contre un candidat d'extrême droite, et de montrer comment une candidature unique peut provoquer la victoire.

La manif dont ils rêvaient

Paris, 14 juillet 1935, 500 000 manifestants presque en délire défilent des places de la Bastille à la Nation. Tout le monde a répondu présent : soit une cinquantaine d'organisations, dont le PCF, la SFIO, le parti radical, les syndicats, le fameux Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, la Ligue des Droits de l'Homme, etc. Tous leurs délégués prêtent alors serment : “le serment du Rassemblement populaire”.

L’équipe derrière l’organisation de cette manifestation se pérennise et devient le Comité national du Rassemblement populaire. Son objectif est clair : chasser la droite au pouvoir et gagner les élections de mai 1936. Et là, c’est comme en 2024 :

- D’un côté on s’accord pour avoir des candidatures uniques, ou se désister au second tour entre candidats de gauche,

- De l’autre, on construit un programme commun de gouvernement.

Tout un programme

Forcément, l’union demande à chacun de mettre de l’eau dans son vin. Pour ne pas perdre le soutien des classes moyennes, le programme électoral du Rassemblement populaire, publié le 12 janvier 1936, avance des revendications qu’on ne peut pas qualifier de radicales. En vrac :

- Le respect du droit syndical,

- La prolongation de la scolarité obligatoire,

- L'établissement de la sécurité collective dans le cadre de la Société des Nations,

- Des mesures en faveur des chômeurs, des agriculteurs, des petits commerçants, des retraités,

- La réduction de la semaine de travail sans réduction de salaire.

La culture de la gagne

Reprise ces jours-ci par les équipes du Nouveau Front Populaire, la campagne électorale de l’époque se résume à 3 mots : « le pain, la paix, la liberté ». Net et sans bavure, comme la victoire. En mai 1936, le Front Populaire remporte 386 sièges, contre 222 à la droite.

S’en suivent des jours de fête populaire, portée par un étonnant, massif et passionnant mouvement de grèves. Des grèves ? Alors qu’ils ont gagné ? Parfaitement, les usines sont occupées, des fêtes organisées, en tout ce sont pas moins de 3 millions de grévistes qui affirment leur joie certes, mais surtout qui alertent les nouveaux élus et notamment le gouvernement de Léon Blum : tenez vos promesses, on vous surveille (et on se fait des barbecues). À noter que 3 femmes entrent au ministère, alors que les femmes ne sont à l’époque ni éligibles, ni même électrices.

Dès le 7 juin pour rassurer et illustrer le renouveau politique, Léon Blum répond aux grèves en rencontrant les représentants du patronat et de la CGT. Sont alors signés les accords Matignon, qui te disent peut-être quelque chose. Petit panier garni par les fameuses “conventions collectives du travail”, mais aussi le relèvement des salaires, la reconnaissance de la liberté syndicale, la mise en place de délégués ouvriers. Des mesures qui vont même au-delà des propositions du programme du Front populaire.

Les jours presque heureux

Suite aux accords, des lois instituant deux semaines congés payés pour les salariés et la semaine de quarante heures (au lieu de 48) sans diminution de salaire, deux mesures qui restent encore aujourd’hui emblématiques du Front populaire.

En plus d’elles, ajoutons :

- Le prolongement de la scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans,

- Et au contraire de la “mode” du moment, un retour de l’État dans de nombreux secteurs de la société : c’est notamment lui qui prend le contrôle de la Banque de France, des industries de guerre, notamment aéronautiques (avec regroupement dans le Sud-Ouest, hors de la portée de l’aviation allemande), de la future SNCF, etc.

On joue donc sur deux tableaux « l'organisation du travail et du loisir », dit Léon Blum. On pourrait continuer l’histoire et notamment lister les difficultés auxquelles s’est heurté le cabinet Blum par la suite : difficultés économiques et financières, opposition croissante du patronat. Le contexte qui de plus ne s’améliore pas (la production stagne, le chômage s’accroît et les prix se mettent à grimper de près de 30 %, en raison des augmentations de salaires et des charges sociales).

En juin 1936, l’instabilité monétaire et l’inflation qui continue obligent Léon Blum à stopper les projets de réforme sociale. Ce dernier demande, par deux fois, les pleins pouvoirs financiers au parlement, et par deux fois sa demande est refusée. Ces échecs et l’hostilité politique croissante entrainent sa démission après 28 jours. C’est finalement en avril 1938, qu’Édouard Daladier, de retour au pouvoir, met fin au Front Populaire. Une autre fin aurait pourtant sans doute pu être possible…